一、苹果的“中国焦虑”与阿里的“技术突围”

苹果选择与阿里巴巴合作开发中国版iPhone的AI功能,绝非偶然。这场看似双赢的合作,背后折射出两家科技巨头在时代浪潮下的深层焦虑与战略博弈。

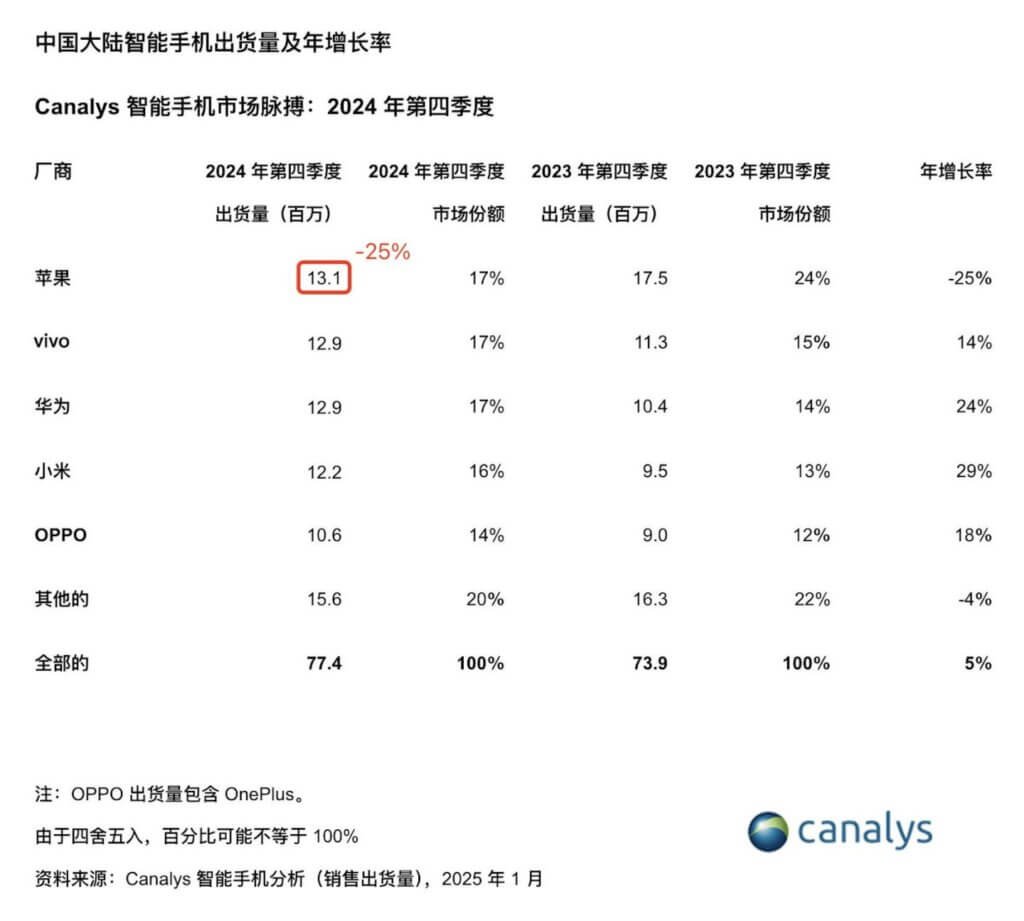

苹果在中国市场的颓势已持续三年:2024财年第四季度中国大陆出货量相比2023年第四季度暴跌25%,市场份额下降7个百分点至17%,全年出货量也下降25%(根据Canalys数据显示)。

面对华为、小米等本土品牌的强势崛起,苹果引以为傲的硬件创新逐渐失灵,而生成式AI浪潮的迟到更让其软件生态显得“笨拙”。库克不得不承认,苹果AI功能“在美国推出后,相关市场销售表现更好”,但中国用户需要的是更懂中文、更本地化的服务。从最初测试百度到最终选择阿里,苹果的反复权衡暴露了其对中国市场的陌生与妥协——技术标准可以全球化,但用户习惯必须“中国化”。

反观阿里,此次合作是其AI技术的一次高调“正名”。通义千问(Qwen)大模型长期被诟病“重商业轻技术”,而苹果的背书无疑是对其技术实力的认可。更重要的是,阿里借此一举打入苹果的封闭生态,触达2亿高净值iPhone用户,为AI商业化开辟新场景。这种“借船出海”的策略,既是对国内大模型混战的降维打击,也是向资本市场证明其“技术含金量”的关键筹码。

二、技术合作的“甜蜜点”与“暗礁”

表面看,这是一次完美互补:苹果需要阿里的本地化能力,阿里渴望苹果的硬件入口。但细究合作细节,矛盾已初现端倪。

阿里通义千问的胜出,并非单纯的技术优势,而是综合实力的较量。苹果曾测试百度、DeepSeek等模型,但百度因语义识别能力不足出局,DeepSeek则因“团队缺乏支持大客户的经验”被弃。这揭示了一个残酷现实:在AI落地阶段,技术性能只是入场券,工程化能力和资源储备才是决胜关键。阿里云的双十一级抗压能力,以及全栈技术生态,最终成为苹果的“安全牌”。

但隐患也随之而来。苹果的“封闭性”与阿里的“开放性”如何兼容?例如,通义千问作为开源模型,其迭代方向是否会受苹果生态限制?再如,用户数据的所有权与隐私保护边界如何划分?这些问题尚未有明确答案,而中国监管部门对AI功能的审核进度(合作方案已提交审查)也可能影响落地时间表。更值得警惕的是,苹果的“多国AI外交”策略——与谷歌、OpenAI在欧美合作,与阿里在中国联手——可能引发技术标准割裂,最终导致全球用户体验的碎片化。

三、行业冲击波:AI手机的“临界点”与竞争新范式

这场合作或将重塑智能手机行业的竞争逻辑。

苹果的妥协标志着“硬件霸权”时代的终结。当iPhone的溢价空间被硬件同质化挤压,AI服务能力成为新的护城河。而阿里通过赋能苹果,实际上参与了全球顶级消费电子生态的规则制定,这对中国科技公司而言具有里程碑意义。正如分析师所言,此举将“推动智能手机进一步智能化、个性化”,倒逼其他厂商加速AI原生应用开发。

但这也可能加剧行业马太效应。中小厂商既无财力自研大模型,又难获巨头垂青,生存空间将被进一步压缩。与此同时,华为的盘古大模型、小米的MiLM已虎视眈眈,一场围绕AI手机的“军备竞赛”即将爆发。阿里与苹果的合作,或许只是这场战争的导火索。

四、结语:一场重新定义科技权力格局的试验

苹果与阿里的联姻,本质是全球化退潮下的新型技术联盟——西方品牌借力本土巨头破解地缘困局,中国公司则通过技术输出争夺话语权。这场合作若能成功,将证明AI时代的技术权力可以超越意识形态壁垒,形成“共生式创新”;若失败,则可能加剧科技阵营的对立。

然而,真正的考验在于:当技术光环褪去后,用户是否愿意为“苹果芯+阿里脑”的组合买单?答案或许藏在即将发布的iOS 18.4中。但无论如何,这场合作已为中国科技资产的全球重估撕开了一道裂缝——资本市场用阿里股价单日暴涨8%、三个月累计攀升50%的狂热,投下了对“中国AI力量”的信任票。

评论列表 (0条):

加载更多评论 Loading...